von Florian Wilde für sein Blog

9 Januar 2014 (Originalpost nicht mehr verfügbar)

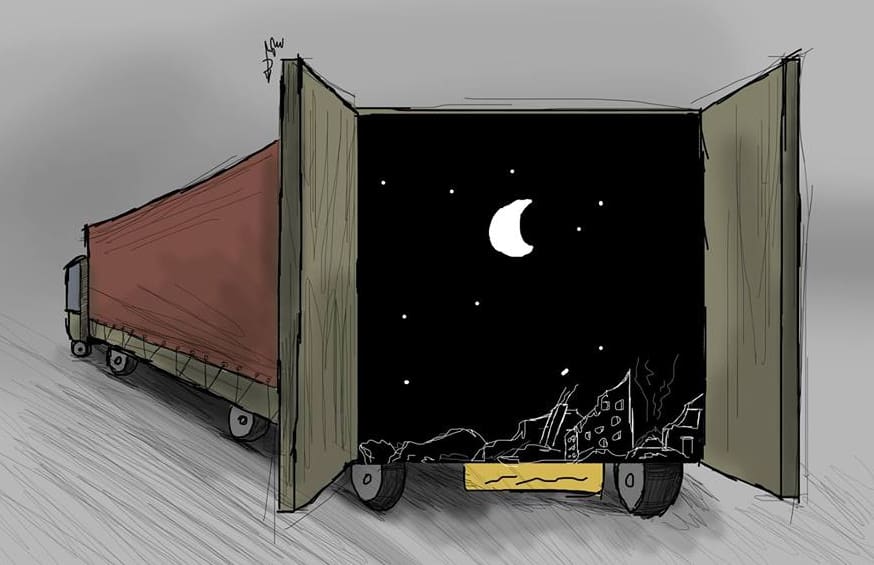

Es waren ungefähr dreihundert westafrikanische Flüchtlinge, die im Frühjahr 2013 von Libyen kommend Hamburg erreichten. Ihr Weg hatte sie nach einer gefährlichen Überfahrt über das Mittelmeer zunächst auf die italienische Insel Lampedusa geführt, nach der sich die Gruppe in Hamburg dann benannte. In Hamburg angekommen, weigerten sich die Behörden unter Verweis auf die EU-Richtlinien, den Flüchtlingen eine dauerhafte Unterkunft zur Verfügung zu stellen und versuchten, sie gleich wieder aus der Stadt zu treiben. Doch die Flüchtlinge wollten nicht weiterziehen. Wohin denn auch? Sie entschieden sich zu bleiben, an die Öffentlichkeit zu gehen und für ihre Rechte zu kämpfen. Sie stießen dabei auf eine spontane Welle der Sympathie und Solidarität in Teilen der Bevölkerung.

Kirchen öffneten ihre Tore, ebenso (wenn auch weniger öffentlich) Moscheen. Auch linksalternative Zentren und Wohnprojekte nahmen Flüchtlinge auf.

Etwa 80 fanden Unterschlupf in der St.-Pauli-Kirche, gleich neben den ehemals besetzten Hafenstraße-Häusern und dem Park Fiction, einem von den Anwohnern gegen Investoren-Interessen durchgesetzten und selbst gestalteten Park, der im Sommer 2013 aus Solidarität mit den Protesten in Istanbul in Gezi Park Fiction umbenannt wurde. Dort organisierten die Anwohner mehrere Willkommens-Grillabende für die Flüchtlinge. Jeden Tag wurden Lebensmittel und Decken zur Kirche gebracht, um die Flüchtlinge zu unterstützen. Der Fußballclub FC St.Pauli spendete Getränke und Fan-Bekleidung, für jedes Spiel werden Gratis-Karten an Flüchtlinge gegeben. Ver.di und die GEW organisierten eine Willkommensparty im Gewerkschaftshaus.

Die Flüchtlinge traten kollektiv bei ver.di ein, wodurch sie in den Genuss des gewerkschaftlichen Rechtsschutzes kamen. Nachdem es zu rassistischen Pöbeleien von Burschenschaftern gegen die Flüchtlinge gekommen war, meldete sich ein bekannter Kiez-Türsteher freiwillig, um wochenlang nachts vor der Kirche Wache zu halten. Auf der großen Herbstdemonstration «Keine Profite mit der Miete» des Hamburger «Recht auf Stadt»-Bündnisses am 28. Oktober 2013 spielten die Flüchtlinge eine wichtige Rolle.

Doch während die Flüchtlinge viel Solidarität aus der Bevölkerung, von linken Gruppen und Gewerkschaften erfuhren, blieb der SPD-geführte Hamburger Senat bei seiner harten Linie: Die Anwesenheit der Flüchtlinge verstoße gegen EU-Richtlinien, sie müssten die Stadt verlassen. Als es Anfang Oktober vor Lampedusa zu einer Schiffskatastrophe mit über 270 ertrunkenen Flüchtlingen kam, wuchs die Solidarität in der Hamburger Bevölkerung weiter. An der harten Linie des Senates änderte sich allerdings nichts. Im Gegenteil: Er stellte den Flüchtlingen ein Ultimatum, sich bis zum 11. Oktober 2013 bei den Behörden zu melden und registrieren zu lassen.

Nach Ablauf des Ultimatums begannen massive rassistische Polizeikontrollen mit dem Ziel, die Flüchtlinge zu erfassen und ihre Abschiebung vorzubereiten. Dagegen erhob sich eine spontane Welle des Protestes. Noch am gleichen Abend gingen in Altona über 1000 Menschen auf die Straße, spontan, wütend und sehr laut. Ebenso am nächsten und am übernächsten Tag.

In der Roten Flora, dem besetzten autonomen Zentrum im Schanzenviertel, wurde zu einer Vollversammlung aufgerufen, um den Umgang mit den Polizeikontrollen zu diskutieren. Im Anschluss demonstrierten erneut über 500 Leute spontan durch die Schanze für ein Bleiberecht der Flüchtlinge. Die Vollversammlung beschloss außerdem ein Ultimatum an den Hamburger Senat: Wenn dieser nicht innerhalb weniger Tage die Polizeikontrollen der Flüchtlinge beende, werde man wieder auf die Straße gehen und den Protest eskalieren: «Wir beschränken uns nicht mehr auf legale Protestformen, wenn tagtäglich Menschen im Mittelmeer ertrinken und dies alles vom Hamburger Senat trotz internationaler Kritik lediglich zum Anlass genommen wird, den Druck auf Flüchtlinge zu erhöhen.»

Tatsächlich versammelten nach Ablauf des Ultimatums an den Senat weit über 1000 Menschen vor der Roten Flora und zogen unangemeldet durch das Schanzenviertel. Nach wenigen hundert Metern wurde die Demonstration von der Polizei brutal angegriffen, als Reaktion flogen Steine, Flaschen und Böller. Stundenlang setzten Kleingruppen den Protest fort.

Nur einen Tag später, am Mittwoch, den 16. Oktober, waren es erneut etwa 1100 Menschen, die von einem Protestcamp der Flüchtlinge vor dem Hauptbahnhof aus durch die Innenstadt zogen. Gleichzeitig veröffentlichte die 10. Klasse einer Schule auf St. Pauli einen Aufruf, in dem es hieß, sie würden ihre Turnhalle den Flüchtlingen zu Verfügung stellen. Als der Senat darauf verlauten ließ, die Schüler würden sich strafbar machen, folgte ein Aufruf des Elternrates der Schule. Die Eltern der Schüler zeigten sich darin aus Solidarität selbst an und erklärten: «Wir stehen voll und uneingeschränkt hinter unseren Schülern. Wir sind stolz darauf, dass unsere Kinder dem Senat die Stirn zeigen (…). Wir rufen die Bürger dieser Stadt zum Ungehorsam gegen den Rassismus in dieser Stadt auf!»

Am 25. Oktober folgten fast 10.000 Menschen einem Aufruf der FC-St.-Pauli-Fanszene und marschierten nach dem Fußballspiel aus Solidarität zur St.-Pauli-Kirche. Eine Woche später, am 2. November, beteiligten sich etwa 15.000 an der bisher größten Demonstration zur Unterstützung der Flüchtlinge, und auch in den folgenden Wochen gab es wöchentlich Demonstrationen.

Die Proteste in Hamburg beziehen ihre Stärke und Dynamik aus ihrer engen Verbindung mit der «Recht auf Stadt»-Bewegung, die sich gegen die Privatisierung des öffentlichen Raumes, für günstigen Wohnraum, gegen Kommerzialisierung und für Freiräume für alle – also auch Flüchtlinge – einsetzt. In Hamburg gibt es eine lange Tradition linker stadtteilpolitischer Kämpfe und Bewegungen. So wurden in den 1980ern und frühen 1990er Jahren die Hafenstraße, die Rote Flora und viele weitere Häuser besetzt und ihr Erhalt, meist in der Form von Wohnprojekten, durchgesetzt. Die Rote Flora besteht sogar seit 1989 als besetztes autonomes Zentrum ohne jeden Vertrag. Auf diese Infrastruktur stützen sich bis heute viele Bewegungen. Zwar wurden andere Projekte geräumt und beendet, wie im Jahr 2002 der Bauwagenplatz «Bambule». Jedoch folgten darauf monatelange, zum Teil sehr militante Proteste, die der Stadt die Lust an weiteren Räumungen nahmen.

Als in den späten 2000er Jahren die Mieten in Hamburg regelrecht explodierten, formiert sich auch der Widerstand in einem «Recht auf Stadt»-Netzwerk neu. Alljährlich gelingt es seitdem, viele tausend Menschen zu Herbstdemos gegen den «Mietenwahnsinn» zu mobilisieren. Sobald Investorenpläne für die innerstädtischen Gebiete bekannt werden, gibt es Proteste: Anwohner hängen Protestfahnen aus den Fenstern, Aktivistinnen und Aktivisten besetzten symbolisch Häuser und organisieren Informationsveranstaltungen, aktuell etwa gegen den drohenden Abriss der sogenannten «Esso-Häuser» an der Reeperbahn. Zwar konnten die Proteste viele Investorenpläne trotzdem nicht verhindern, aber unter dem Druck der Bewegung sahen sich schließlich alle Parteien in Hamburg gezwungen, die Mietenfrage in das Zentrum des Wahlkampfes zu rücken und massive Wohnungsbauprogramme zu versprechen. Aber auch ganz konkrete Erfolge konnte die Bewegung erzielen: Im Sommer des Jahres 2009 besetzten Künstlerinnen und Künstler das Gängeviertel, zwei kleine denkmalgeschützte Straßenzüge in der Innenstadt, um den Abriss durch einen Investor zu verhindern. Seitdem besteht das Gelände als selbstverwaltetes nichtkommerzielles Wohn– und Kulturprojekt.

Im Spätsommer 2013 wurde bekannt, dass die Rote Flora in ihrer Existenz als besetztes linksautonomes Zentrum bedroht wird: Vor Jahren schon von der Stadt an einen Investor verkauft, hat dieser nun angekündigt, die Flora in eine kommerzielle Konzerthalle zu verwandeln. Alle Parteien bis hin zur CDU haben gegen eine Veränderung an der Roten Flora ausgesprochen: Sie gehöre so wie sie ist zum Schanzenviertel. Denn allen ist klar: Die Flora hat eine weit über Hamburg hinausreichende Bedeutung. Ihre Räumung würde zu heftigen Protesten führen und immense finanzielle und politische Kosten verursachen. Diese scheut die Politik. Dennoch ist es möglich, dass der Investor vor Gericht seine Interessen und damit eine Räumung der Roten Flora durchsetzt. Seit dem Bekanntwerden der Bedrohung der Flora wurden von dort aus zahlreiche Aktivitäten entfaltet, die sich zugleich immer auch auf den Kampf der Flüchtlinge beziehen.

Unter dem Druck der Proteste hat der Senat inzwischen der Aufstellung von beheizten Containern auf dem Gelände der Kirchen zugestimmt, in denen die Flüchtlinge im Winter schlafen können. Der eigentlichen Forderung der Flüchtlinge verweigert er sich aber weiter: einer Kollektivlösung inklusive des Bleiberechts für die gesamte Gruppe.

Der Straßenprotest wird bisher im Wesentlichen von linken und autonomen Gruppen, der Partei DIE LINKE und einigen Gewerkschaftsgliederungen getragen. Die konkrete Solidarität mit den Flüchtlingen besteht vor allem in den von jahrelangen linken Bewegungen geprägten Stadtteilen wie St. Pauli, Altona und Sternschanze. Andernorts trifft die Haltung des Senates weiterhin auf viel Zustimmung und zum Teil auch auf weit verbreitete rassistische Ressentiments. Um die mit absoluter Mehrheit regierende SPD tatsächlich zu einer Abkehr von ihrem Kurs zu zwingen, wird es für die Bewegung notwendig sein, den Druck aufrechtzuerhalten, zu erhöhen und andere Spektren wie sozialdemokratische und grüne Milieus in die Bewegung hineinzuziehen. Dies ist in Ansätzen mit der Großdemonstration am 2. November bereits gelungen.

Seit Ende Dezember 2013 eskaliert die Situation in Hamburg weiter. Die Rote Flora hatte zu einer bundesweiten Großdemonstration am 21. Dezember unter dem Motto «Here to stay: Refugees, Esso-Häuser, Rote Flora – Wir bleiben alle» aufgerufen und etwa 10.000 Leute waren gekommen. Etwa die Hälfte beteiligten sich an einem riesigen autonomen «schwarzen Block» an der Spitze der Demo, tausende weitere schlossen sich dem bunten «Recht auf Stadt»-Block an, den Stadtteilinitiativen und linksradikale Gruppen organisierten und der auch von der LINKEN in Hamburg unterstützt wurde. Nach nur wenigen Metern wurde die Demo von der Polizei gestoppt, brutal mit Knüppeln, Wasserwerfern und Tränengas angegriffen und schließlich aufgelöst. Der autonome Block versuchte mit allen Mitteln, diesen Angriff abzuwehren. Es folgten die heftigsten Straßenschlachten, die Hamburg seit Jahren erlebt hatte. Tausende versuchten auf verschiedenen Wegen, das Demonstrationsrecht gegen die Staatsmacht durchsetzen. Bereits im Vorfeld der Demo war es zu einem Angriff einer Gruppe Vermummter auf eine Polizeiwache gekommen.

Ein angeblicher zweiter Angriff am 28.12. führte zu einer massiven Medienhetze gegen die Bewegung und «linke Gewalttäter». Die Polizei nahm dies zum Anlass, weite Teile von Altona, St. Pauli und dem Schanzenviertel zu einem «Gefahrengebiet» zu erklären, in denen jederzeit verdachtsunabhängige Personenkontrollen und Aufenthaltsverbote möglich sind – eine Gefahr auch für die Lampedusa-Flüchtlinge, von denen viele sich nicht behördlich registrieren lassen wollten. Die LINKE protestierte gegen das Gefahrengebiet und versuchte, der medialen Hetze entgegenzutreten, wofür die Partei in den rechten Medien scharf angegriffen wurde.

Anfang Januar wurde dann bekannt, dass die Polizei den zweiten Angriff auf die Wache offensichtlich frei erfunden hatte, um die Einleitung von Notstandsmaßnahmen (Einrichtung eines Gefahrengebietes) zu legitimieren. Seit dem kommt es allabendlich zu spontanen Protesten von Hunderten Menschen gegen die Einschränkung ihrer Grundrechte im «Gefahrengebiet». Damit hat die Stadt neben den Flüchtlingen, der Mietenfrage und dem Konflikt um die Zukunft der Flora ein weiteres Konfliktthema erhalten: die Verteidigung der Bürgerrechte gegen den Staat.

Das Hamburger Beispiel zeigt, wie sich antirassistische Proteste gegen die europäische Flüchtlingspolitik mit lokalen sozialen Konflikten wie den Auseinandersetzung um steigende Mieten und um ein Recht auf Stadt verbinden können, gerade wenn sie sich dabei auf eine über viele Jahre gewachsene linke Verankerung im Stadtteil stützen können und auf parlamentarische und außerparlamentarische Unterstützung von einer Partei wie der LINKEN treffen. Zentrales verbindendes Element der verschiedenen Bewegungen und Akteure bildet dabei ein über viele Jahre gewachsenes linksalternatives politisches Milieu, dass sich in Hamburg auf eine starke Infrastruktur aus linken Zentren, ehemaligen besetzten Häusern und politischen Gruppen stützen kann und über enge Verbindungen in Gewerkschaften, in die Linkspartei und zu linksliberalen Medien verfügt.

Florian Wilde ist Mitglied im Parteivorstand der LINKEN.